남궁인 이대목동병원 응급의학과 전문의가 21일 응급실에서 한 응급 환자를 돌보고 있다. 최정동 기자

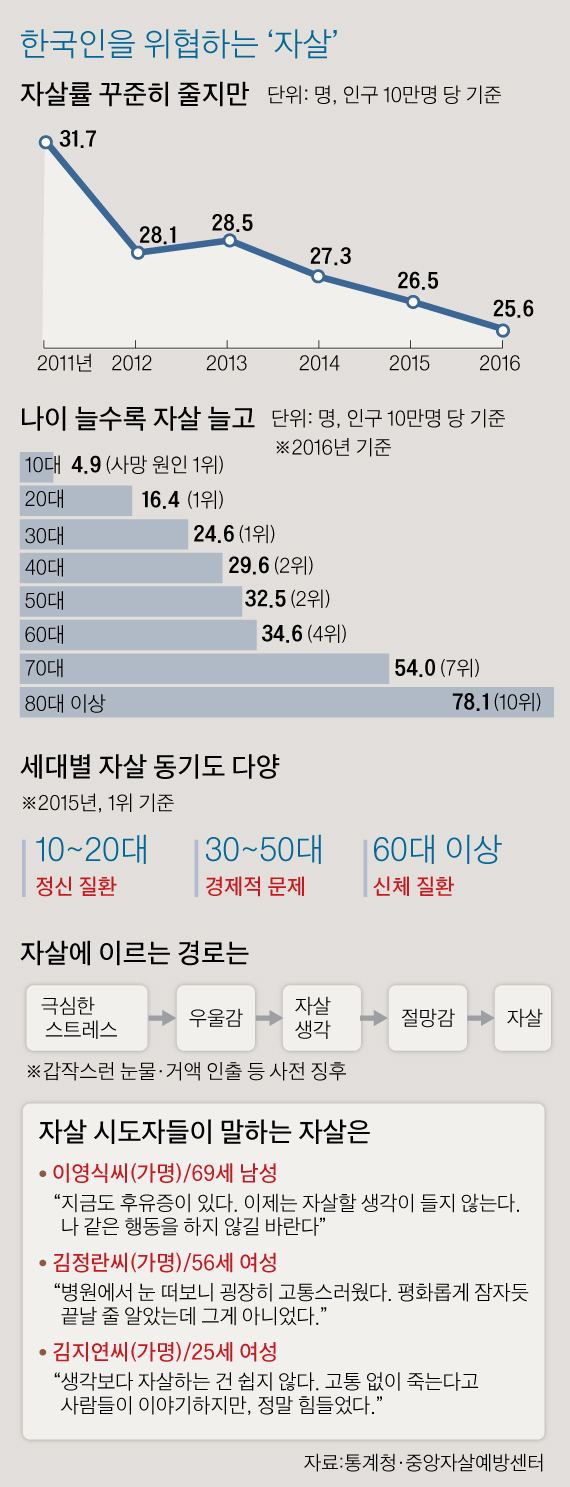

한국은 한 해 평균 1만3000명가량의 아까운 목숨이 스스로 목숨을 끊는다. 자살 과정이 고통스럽고 남은 가족도 엄청난 충격을 받는다. 중앙일보·안전생활실천시민연합·한국자살예방협회는 자살의 문제점과 생명의 소중함을 일깨우는 ‘생명, 그 소중함을 위하여’ 기획을 시작한다. 제도 개선과 자살 예방 인프라 확충에 집중할 계획이다. 한 명이라도 마음을 돌리게 하는 ‘파파게노 효과’를 기대한다. 시리즈 1회로 남궁인 응급의학 전문의의 자살의 의학적 고통을 싣는다. 고통의 실태를 보여 주기 위해 다소 적나라한 표현을 그대로 담았다.

나는 무수한 죽음을 목격했다. 그만큼의 죽음을 앞둔 눈빛도 보았다. 대체로 그것들은 힘없이 감겨 있거나 초점 없이 풀려 있다. 어떤 감정도 전하지 못 하는 눈빛을 남기고 사람들은 그리 허무하게 죽는다. 하지만 분명히 무엇인가를 도려내는 눈빛을 남기고 가는 사람이 있다. 날카롭고 서늘하고 섬뜩한 기분에 빠트리는 검은 동자다. 그것은 목격한 사람에게 잊을 수 없는 저주를 남긴다. 그가 혼신의 힘을 다해 마지막으로 남긴 것이기 때문이다. 나는 자살을 시도하는 사람을 전문적으로 본다. 흐린 날은 많고, 맑은 날은 적다. 그 흔한 충수돌기염보다는 확실히 많다. 시내에 안개가 자욱이 내려앉은 날, 하루에 열 명을 만난 적도 있다. 내가 지금도 잊지 못 하는 그녀는, 그날 일곱 번째 자살 시도자였다. 아무렇게나 뜯어진 약봉지와 도저히 사람이 먹어서는 안 될 것 같은 독극물과 정성스럽게 쓰인 유서와 같이 온 사람들 사이로 그녀는 왔다. 의식이 미약했다. 90세의 노환으로 쪼그라든 육신이 간신히 숨을 쉬고 있었다. 처음 나는 그녀가 노인성 질환이나 패혈증인 줄 알았다. 구순을 넘긴 사람들은 그런 것들로 쉽게 죽거나 의식을 잃어버리니까. 하지만 그녀와 같이 온 것은 한눈에 보기에도 수북한 약봉지였다. 그것들은 아무렇게나 찢겨 한 알도 남지 않았다. 보호자는 그녀가 늘 잠을 이루지 못했다고 했다. 거동이 불편해 약을 많이 받아 두었다고 했다. 그리고 방금 그녀의 방에 들어가니 약이 전부 빈 봉지가 되어 있었다고 했다.

![한 대학병원 병실에 어지럽게 연결된 수액줄. [중앙포토]](http://pds.joins.com//news/component/htmlphoto_mmdata/201801/31/a95c86c9-0c1f-4949-968e-d95ae72a6b3d.jpg)

![서울 마포대교에 자살을 예방하기 위해 쓰여진 문구. [연합뉴스]](http://pds.joins.com//news/component/htmlphoto_mmdata/201801/31/fa0de9c6-aa81-46a6-9f8b-2b5f94846f9b.jpg)