[J 스페셜 - 월요인터뷰] 서예박물관 이동국 수석 큐레이터

또 말썽 난 공모전 … 서예의 살 길을 말하다

“500만 즐긴다는 서예, 겉멋만 좇다 위기…당대의 삶 반영 못해 현실서 힘 잃었다”

중앙일보 | 권근영 | 입력 2011.06.27 01:04 | 수정 2011.06.27 12:00 |

[중앙일보 권근영.안성식]

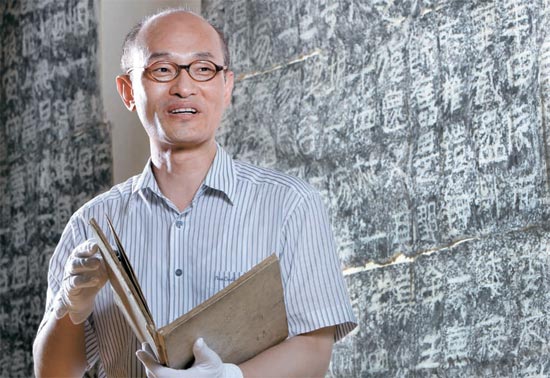

4세기 사람 왕희지의 서첩을 손에 들고, 5세기에 세운 광개토경평안호태왕비 탁본을 등졌다. 서울 서초동 예술의전당 서예박물관에서 만난 이동국 수석 큐레이터는 몸은 21세기 서울에 있지만 마음은 과거와 현대, 동아시아 곳곳을 넘나든다. [안성식 기자]

'서예의 죽음'. 위기의 전통예술을 상징하는 말처럼 됐다. 서예 공모전은 거의 매년 구설에 오르고, 서예 전시는 대중의 외면을 받기 때문이다. 최근 시상을 마친 한국미술협회 주최 제30회 대한민국 미술대전 서예부문(이하 미협 서예대전)에서도 대상작 오자(誤字) 논란이 일었다. 그래서 만났다. 국내 유일의 서예 전용 국립 전시공간, 서울 예술의전당 서예박물관 이동국(47) 수석 큐레이터다. 그는 1989년 예술의전당 개관 때부터 자리를 지키며 20년 넘게 대중과 서단(書壇)의 연결고리로 활동해 왔다.

-붓으로 글씨 쓰는 이가 드문 시대다. 왜 지금 서예인가.

"글씨는 모든 예술의 기본이자 궁극이다. 미학의 완성이며 한국 예술의 뿌리다. 생활에 가까운 동시에 순수 예술의 체화(體化), 그런 매력적 양면성을 갖고 있는 게 글씨다."

-그런데 사람들은 왜 '서예의 죽음'을 말할까.

"서단에서는 서예 인구가 500만 명이라고 한다. 공모전에서 여러 차례 입상한 초대작가만 해도 2000명이 넘는다. 그런데도 우리 시대의 서예는 생활을 잊었다. 정신은 둘째고 글씨의 외양에만 치중한다. 뿌리도 토대도 없다. 글씨가 현실에서 힘을 상실했다. 예술은 우리 삶, 당대를 가장 정직하게 반영해야 하는데 서예는 그걸 못하고 있다."

-서예 전시도 대중의 외면을 받는다.

"모든 장르의 예술을 접할 수 있는 예술의전당에 앉아 있으면 서예의 소외가 더 처절하다. 서예박물관에서 했던 것 중 가장 관객이 많았던 전시는 2006년 연 '추사(秋史) 서거 150주년 기념전'이다. 대한민국에서 추사 김정희를 모르는 사람은 없지 않겠나. 그때 미술관에서 열린 전시는 '서양미술 400년전'이었다. 서양미술전은 그 추운 겨울에도 입장객들이 전시장 건물을 100m, 200m 뺑뺑 둘러 줄을 섰다. 서예박물관은 유료 관객이 하루 100명도 안 됐다. 서양미술전은 하루 2000명, 3000명이 기본이었는데 서글펐지만 누구 탓도 할 수 없었다. 우리가 모르니 감상을 못하는 거고, 교육을 못 받았으니 모르는 거고."

-읽지도 못하겠고, 볼 줄도 모르겠으니 서예전을 지리멸렬하게 느끼는 것 아니겠나.

"서예가 외면 받는 것에는 1차적으로 서예계의 책임이 크겠다. 그러나 우리 스스로도 돌아보자. 왜 서예전을 외면하나. 몰라서다. 왜 몰라서인가. 배우지 못했기 때문이다. 서양미술전의 경우 우리는 학교에서 100년간 서양미술의 가치를 충분히 교육받았다. 서예는 이제 계몽시대다. 시간을 가지고 차근차근 교육해 나가야 할 때다. 나도 관객이 줄 서는 전시를 하고 싶고, 또 할 수 있다."

본지 6월 20일자 2면. 제30회 대한민국 미술대전 서예부문에서 빚어진 대상작 오자 논란을 지적했다.

-서예 공모전이 자꾸 말썽이다. 최근 미협 서예대전 대상작에서 오자 논란이 벌어졌다. 미협 선주선 서예분과위원장은 "서예는 예술이므로 오자 논란이 벌어진 대상작에는 하자가 있다고 할 수 없다"고 말했다.

"만날 서예 공모전 심사가 문제다. 이번에도 대상작을 둘러싸고 논란이 많았는데 주최 측은 애써 간접적 전거를 찾아내 구제한 인상이다. 먼저 서단이 철저해져야 한다. 그러나 하느님이 와서 공정하게 심사한들 콘텐트가 없으면 소통이 안 될 거다. 글씨는 내용과 조형이 하나다. 공모전의 예술은 죽은 예술이다. 틀에 박힌 공모전 시스템에서는 장르를 넘어서 존경 받는 대(大)서예가가 나오긴 어렵다."

-선생도 서예가 죽었다고 생각하나.

"한편으로는 죽기도 했지만, 한편으로는 산 것, 살아야 할 것이다. 20세기에 글씨가 죽은 것이, 붓을 똑바로 잡았느니 하는 얘기만 하고 있어서다. 제대로 다루지 못하는 한자를 대상으로 하니 그렇다. 서예가 기존의 틀을 박차고 나와 문자예술로 가야 한다. 존립의 위기라지만 서예는 그걸 넘어 예술을 선도해야 한다. 붓도 좋고 디지털 미디어도 좋다. 작가가 직접 말하고 생각한 대로 글이 되고 작품이 되는 것, 그게 서예다. 화선지 공간을 넘어서 생각의 정수를 그대로 뽑아내야 한다."

-서예를 어떻게 살려야 하나.

"지금 기자는 펜으로 적지도 않고 컴퓨터 자판으로 치고 있다. 지금의 서예는 이 자판문화를 눈여겨봐야 한다. 우리는 갑골문(甲骨文)으로 대표되는 칼의 시대, 붓글씨로 대표되는 붓의 시대를 지나왔다. 이제는 자판의 시대다. 새로운 도구에는 새로운 예술이 따른다. 사진, 영화가 그렇지 않았나. 오늘의 서예는 미디어, 설치를 아울러야 한다. 그건 오늘날의 일상과도 맥이 닿는 일이다. 예컨대 서예가들은 지금 시대의 간판도 본인들의 밥이고 예술로 봐야 한다. 당대 현실의 문자 문화와 정면 충돌해 대안을 낼 때 서예는 살아 있는 것이다. 미술계도 마찬가지다. 서예를 외면하는 한 한국미술은 절반의 성공일 뿐이다."

-예술의전당 서예박물관은 국내 유일의 서예박물관이다. 전시공간치고는 천장도 낮고 건물 4개 층 중 절반도 활용하지 못하고 있더라.

"89년 개관 당시에는 세계 유일의 서예박물관이라 했다. 그러나 그 위상에 비해 공간이 협소한 건 사실이다. 서예박물관은 과거·현재·미래의 한국, 동아시아, 세계의 문자예술을 담는 반듯한 그릇으로 다시 태어날 때가 됐다."

-20년 넘게 서단과 일반의 매개자로 활동해 왔다.

"아무도 오려고 하지 않았고, 굳이 다른 데 가고 싶지도 않았다. 세상은 찰나로 움직이지만 한 가지 일이라도 제대로 하려면 무한대의 시간을 투자하지 않으면 안 된다고 본다. 서예 하면 중국 서예, 왕희지(王羲之·307~365) 얘기를 많이 한다. 심지어 한국 서예는 중국의 아류 아니냐고 하는 서예가들도 있다. 20여 년간 산지사방(散之四方)을 뒤져 한국 서예를 확인한 게 가장 큰 보람이다. 비록 서예박물관 소장품 구입 예산은 1원도 없지만, 전국이 우리 수장고다. 전남 강진이든 제주도든 작품 있다는 곳은 다 찾아다녔다. 그렇게 발굴하다시피 해서 전시한 것의 절반 이상이 보물로 지정됐다."

-끝으로 다시 묻는다. 왜 21세기에 서예인가.

"말은 곧 생각이다. 인간이 동물과 구별되는 결정적인 것이 바로 문자다. 그 문자를 직접적 소재로 해서 예술을 하는 것이 서예다. 에둘러 하는 것도 아니고. 또 한 가지, 올해는 고려대장경을 만들기 시작한 지 1000년, 신라 명필 김생(金生·711~791)이 태어난 지 1300주년이다. 우리 역사에 자랑할 만한 게 많다지만 그중 최고는 문자유물일 거다. 광개토경평안호태왕비(廣開土境平安好太王碑), 무구정광대다라니경(無垢淨光大陀羅尼經), 직지심경(直指心經), 팔만대장경, 훈민정음, 조선왕조실록 등 전부 문자유물, 서예다. 이 모든 것에서 우린 서체의 아름다움, 서예에 담긴 당대의 문화를 논해야 한다."

글=권근영 기자 < youngjoongang.co.kr >

4세기 사람 왕희지의 서첩을 손에 들고, 5세기에 세운 광개토경평안호태왕비 탁본을 등졌다. 서울 서초동 예술의전당 서예박물관에서 만난 이동국 수석 큐레이터는 몸은 21세기 서울에 있지만 마음은 과거와 현대, 동아시아 곳곳을 넘나든다. [안성식 기자]

-붓으로 글씨 쓰는 이가 드문 시대다. 왜 지금 서예인가.

"글씨는 모든 예술의 기본이자 궁극이다. 미학의 완성이며 한국 예술의 뿌리다. 생활에 가까운 동시에 순수 예술의 체화(體化), 그런 매력적 양면성을 갖고 있는 게 글씨다."

-그런데 사람들은 왜 '서예의 죽음'을 말할까.

"서단에서는 서예 인구가 500만 명이라고 한다. 공모전에서 여러 차례 입상한 초대작가만 해도 2000명이 넘는다. 그런데도 우리 시대의 서예는 생활을 잊었다. 정신은 둘째고 글씨의 외양에만 치중한다. 뿌리도 토대도 없다. 글씨가 현실에서 힘을 상실했다. 예술은 우리 삶, 당대를 가장 정직하게 반영해야 하는데 서예는 그걸 못하고 있다."

-서예 전시도 대중의 외면을 받는다.

"모든 장르의 예술을 접할 수 있는 예술의전당에 앉아 있으면 서예의 소외가 더 처절하다. 서예박물관에서 했던 것 중 가장 관객이 많았던 전시는 2006년 연 '추사(秋史) 서거 150주년 기념전'이다. 대한민국에서 추사 김정희를 모르는 사람은 없지 않겠나. 그때 미술관에서 열린 전시는 '서양미술 400년전'이었다. 서양미술전은 그 추운 겨울에도 입장객들이 전시장 건물을 100m, 200m 뺑뺑 둘러 줄을 섰다. 서예박물관은 유료 관객이 하루 100명도 안 됐다. 서양미술전은 하루 2000명, 3000명이 기본이었는데 서글펐지만 누구 탓도 할 수 없었다. 우리가 모르니 감상을 못하는 거고, 교육을 못 받았으니 모르는 거고."

-읽지도 못하겠고, 볼 줄도 모르겠으니 서예전을 지리멸렬하게 느끼는 것 아니겠나.

"서예가 외면 받는 것에는 1차적으로 서예계의 책임이 크겠다. 그러나 우리 스스로도 돌아보자. 왜 서예전을 외면하나. 몰라서다. 왜 몰라서인가. 배우지 못했기 때문이다. 서양미술전의 경우 우리는 학교에서 100년간 서양미술의 가치를 충분히 교육받았다. 서예는 이제 계몽시대다. 시간을 가지고 차근차근 교육해 나가야 할 때다. 나도 관객이 줄 서는 전시를 하고 싶고, 또 할 수 있다."

-서예 공모전이 자꾸 말썽이다. 최근 미협 서예대전 대상작에서 오자 논란이 벌어졌다. 미협 선주선 서예분과위원장은 "서예는 예술이므로 오자 논란이 벌어진 대상작에는 하자가 있다고 할 수 없다"고 말했다.

"만날 서예 공모전 심사가 문제다. 이번에도 대상작을 둘러싸고 논란이 많았는데 주최 측은 애써 간접적 전거를 찾아내 구제한 인상이다. 먼저 서단이 철저해져야 한다. 그러나 하느님이 와서 공정하게 심사한들 콘텐트가 없으면 소통이 안 될 거다. 글씨는 내용과 조형이 하나다. 공모전의 예술은 죽은 예술이다. 틀에 박힌 공모전 시스템에서는 장르를 넘어서 존경 받는 대(大)서예가가 나오긴 어렵다."

-선생도 서예가 죽었다고 생각하나.

"한편으로는 죽기도 했지만, 한편으로는 산 것, 살아야 할 것이다. 20세기에 글씨가 죽은 것이, 붓을 똑바로 잡았느니 하는 얘기만 하고 있어서다. 제대로 다루지 못하는 한자를 대상으로 하니 그렇다. 서예가 기존의 틀을 박차고 나와 문자예술로 가야 한다. 존립의 위기라지만 서예는 그걸 넘어 예술을 선도해야 한다. 붓도 좋고 디지털 미디어도 좋다. 작가가 직접 말하고 생각한 대로 글이 되고 작품이 되는 것, 그게 서예다. 화선지 공간을 넘어서 생각의 정수를 그대로 뽑아내야 한다."

-서예를 어떻게 살려야 하나.

"지금 기자는 펜으로 적지도 않고 컴퓨터 자판으로 치고 있다. 지금의 서예는 이 자판문화를 눈여겨봐야 한다. 우리는 갑골문(甲骨文)으로 대표되는 칼의 시대, 붓글씨로 대표되는 붓의 시대를 지나왔다. 이제는 자판의 시대다. 새로운 도구에는 새로운 예술이 따른다. 사진, 영화가 그렇지 않았나. 오늘의 서예는 미디어, 설치를 아울러야 한다. 그건 오늘날의 일상과도 맥이 닿는 일이다. 예컨대 서예가들은 지금 시대의 간판도 본인들의 밥이고 예술로 봐야 한다. 당대 현실의 문자 문화와 정면 충돌해 대안을 낼 때 서예는 살아 있는 것이다. 미술계도 마찬가지다. 서예를 외면하는 한 한국미술은 절반의 성공일 뿐이다."

-예술의전당 서예박물관은 국내 유일의 서예박물관이다. 전시공간치고는 천장도 낮고 건물 4개 층 중 절반도 활용하지 못하고 있더라.

"89년 개관 당시에는 세계 유일의 서예박물관이라 했다. 그러나 그 위상에 비해 공간이 협소한 건 사실이다. 서예박물관은 과거·현재·미래의 한국, 동아시아, 세계의 문자예술을 담는 반듯한 그릇으로 다시 태어날 때가 됐다."

-20년 넘게 서단과 일반의 매개자로 활동해 왔다.

"아무도 오려고 하지 않았고, 굳이 다른 데 가고 싶지도 않았다. 세상은 찰나로 움직이지만 한 가지 일이라도 제대로 하려면 무한대의 시간을 투자하지 않으면 안 된다고 본다. 서예 하면 중국 서예, 왕희지(王羲之·307~365) 얘기를 많이 한다. 심지어 한국 서예는 중국의 아류 아니냐고 하는 서예가들도 있다. 20여 년간 산지사방(散之四方)을 뒤져 한국 서예를 확인한 게 가장 큰 보람이다. 비록 서예박물관 소장품 구입 예산은 1원도 없지만, 전국이 우리 수장고다. 전남 강진이든 제주도든 작품 있다는 곳은 다 찾아다녔다. 그렇게 발굴하다시피 해서 전시한 것의 절반 이상이 보물로 지정됐다."

-끝으로 다시 묻는다. 왜 21세기에 서예인가.

"말은 곧 생각이다. 인간이 동물과 구별되는 결정적인 것이 바로 문자다. 그 문자를 직접적 소재로 해서 예술을 하는 것이 서예다. 에둘러 하는 것도 아니고. 또 한 가지, 올해는 고려대장경을 만들기 시작한 지 1000년, 신라 명필 김생(金生·711~791)이 태어난 지 1300주년이다. 우리 역사에 자랑할 만한 게 많다지만 그중 최고는 문자유물일 거다. 광개토경평안호태왕비(廣開土境平安好太王碑), 무구정광대다라니경(無垢淨光大陀羅尼經), 직지심경(直指心經), 팔만대장경, 훈민정음, 조선왕조실록 등 전부 문자유물, 서예다. 이 모든 것에서 우린 서체의 아름다움, 서예에 담긴 당대의 문화를 논해야 한다."

글=권근영 기자 < youngjoongang.co.kr >

'서예아카데미 등록(登記書法學院)' 카테고리의 다른 글

| 예서 체본 외(天是鶴家鄕) (0) | 2010.12.02 |

|---|---|

| 천하 제1행서-왕희지의 난정서 (0) | 2010.11.18 |

| 月移山影改日下樓痕消 (0) | 2010.11.18 |

| 高山白雲起平原芳草綠 (0) | 2010.11.18 |

| 楓橋夜泊 (0) | 2010.11.09 |